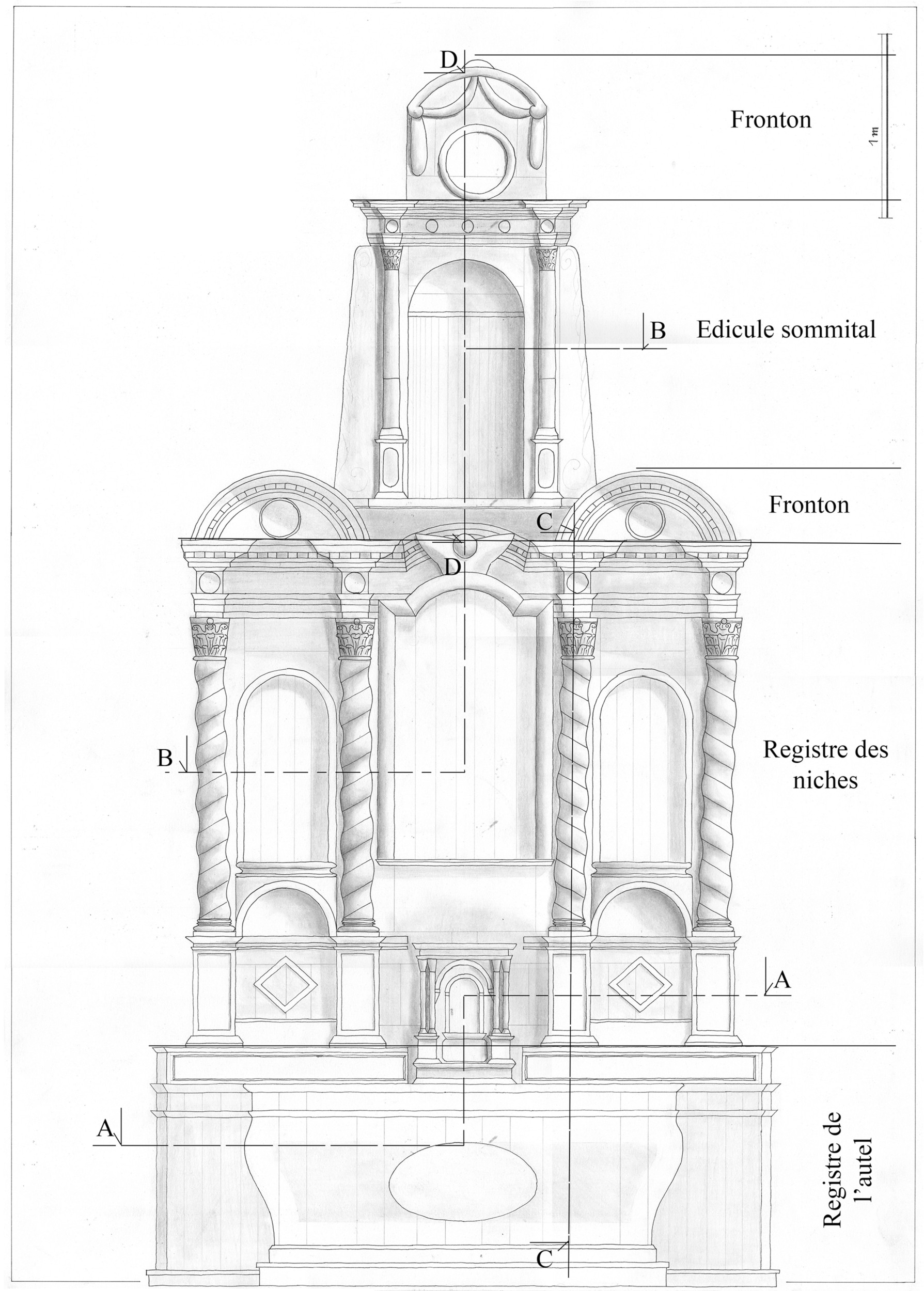

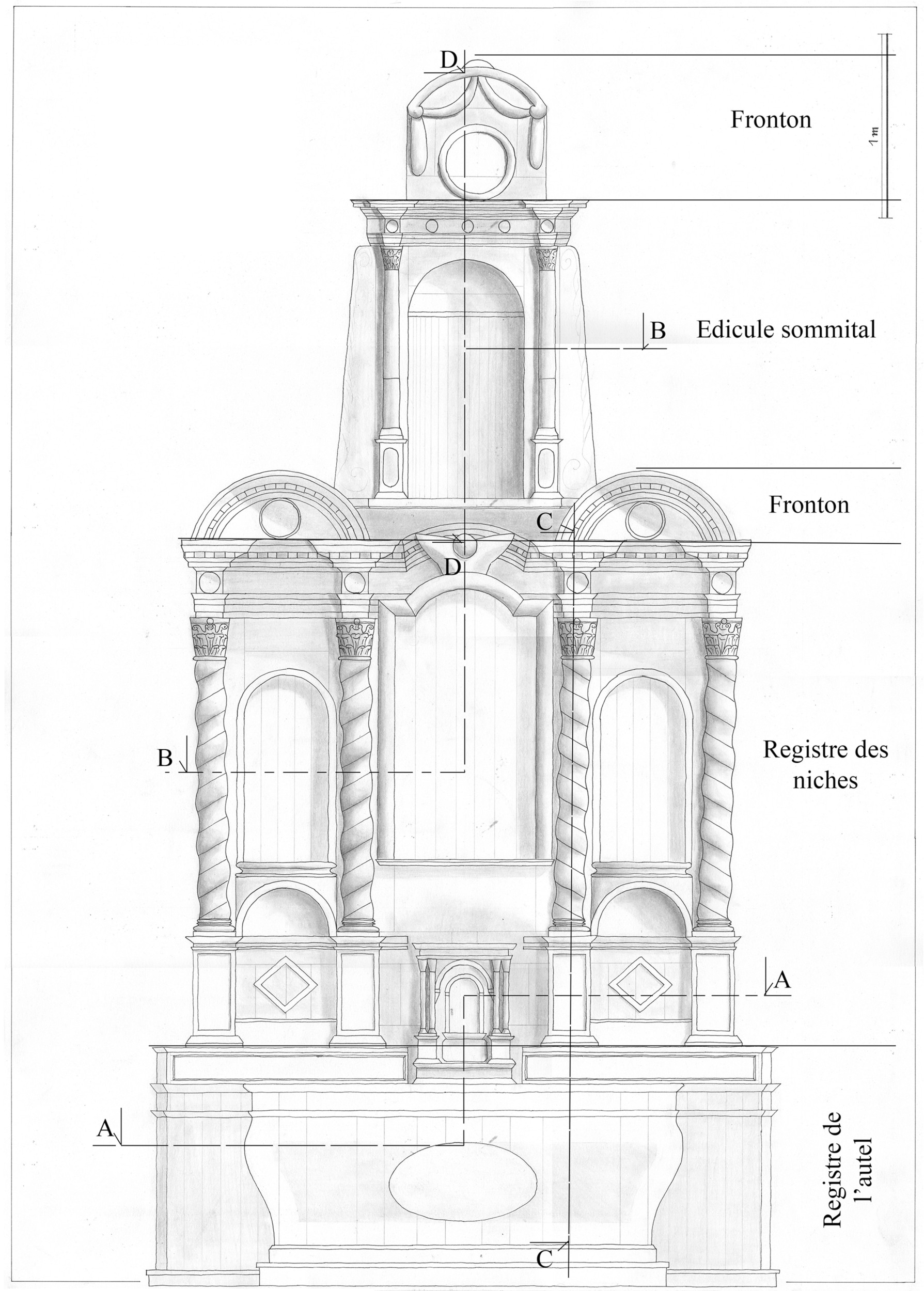

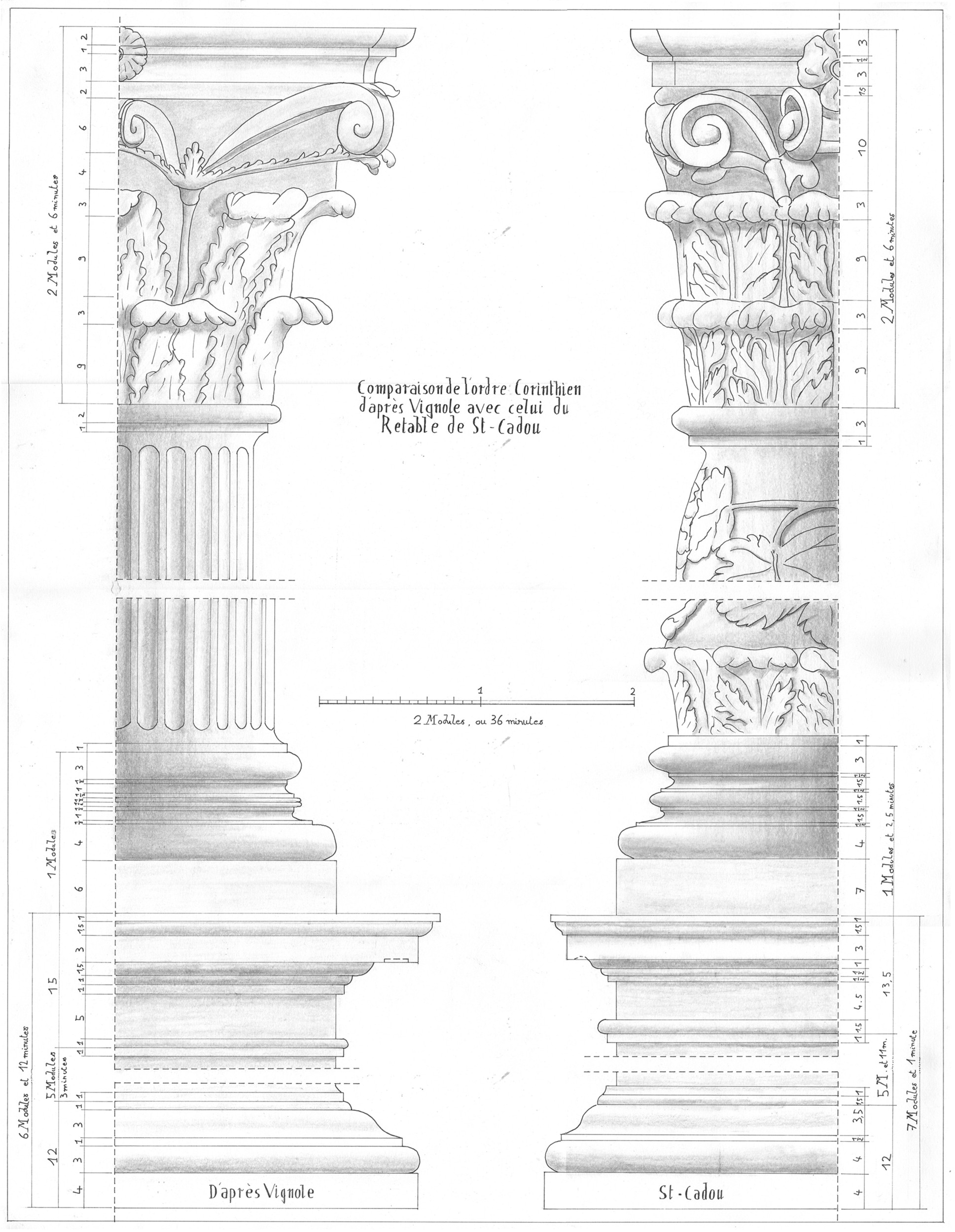

Entièrement réalisé en chêne, ce retable mesure 6,62m de haut pour 3,31m de large. Il est constitué d’un autel, une huche, comprenant un ordre architectural corinthien posé sur une prédelle, et d’un fronton. Quatre niches sont présentes dont une au sommet en forme de calotte demi-sphérique.

Dans l’esthétique général de l’ouvrage nous pouvons remarquer que la partie basse comprenant l’autel, le gradin et le tabernacle ne sont pas de la même époque que la huche et le fronton. Ces travaux font partie des restaurations et modifications au XIXème siècle.

Le retable de Saint-Cadou reste un ouvrage assez simple d’assemblage. D’ordre général les éléments du fond sont assemblés en tenon-mortaise avec panneaux pris en rainure. Tous les divers éléments sont posés les uns sur les autres et les décorations sont fixées à l’aide de clous forgés

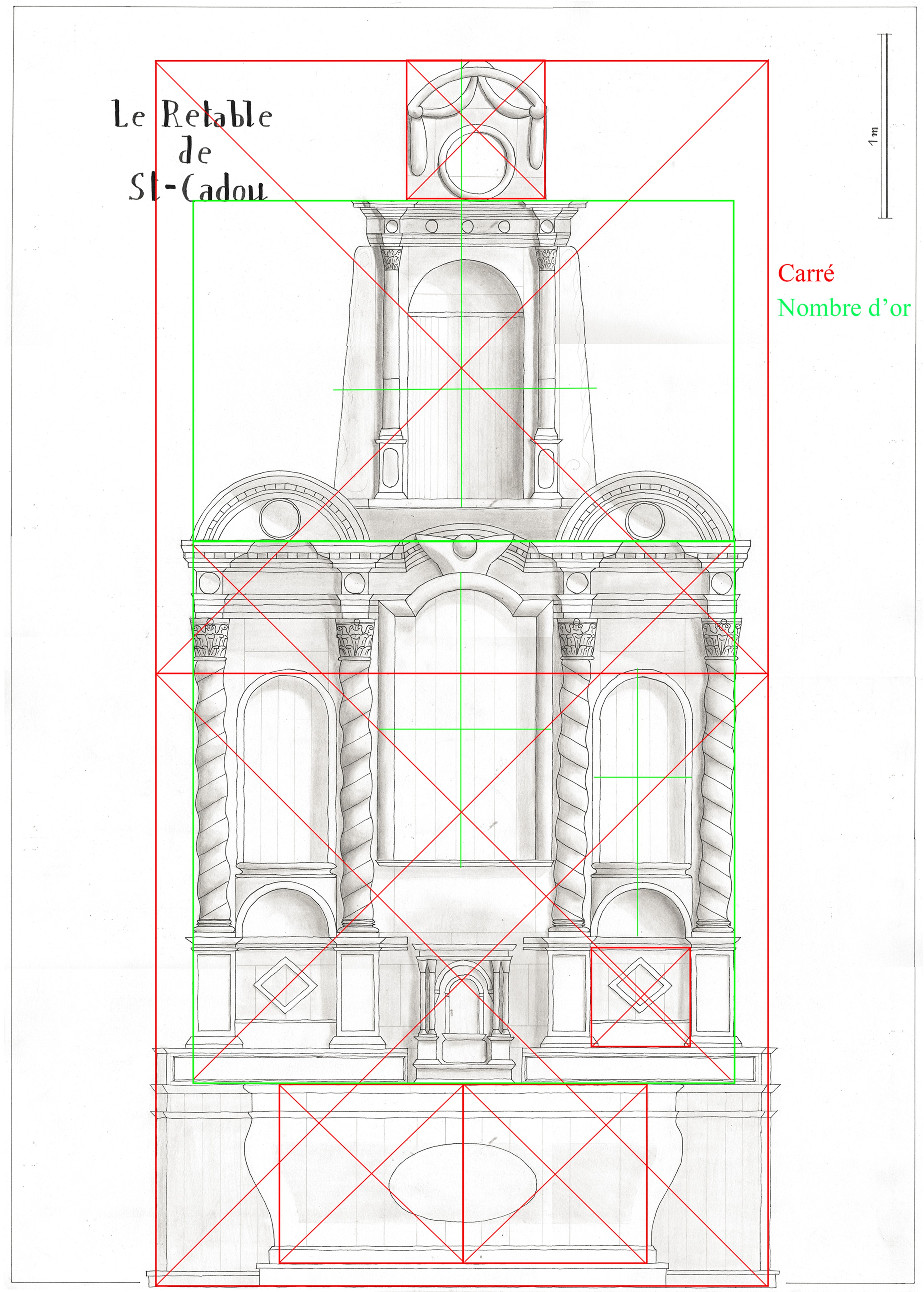

Lorsque l’on s’intéresse aux proportions de d’ouvrage, nous pouvons retrouver des proportions en lien avec le nombre d’Or, Phi (φ) ou (1+√5)/2 = 1,618 et surtout des carrés, proportion très utilisée par les retabliers.

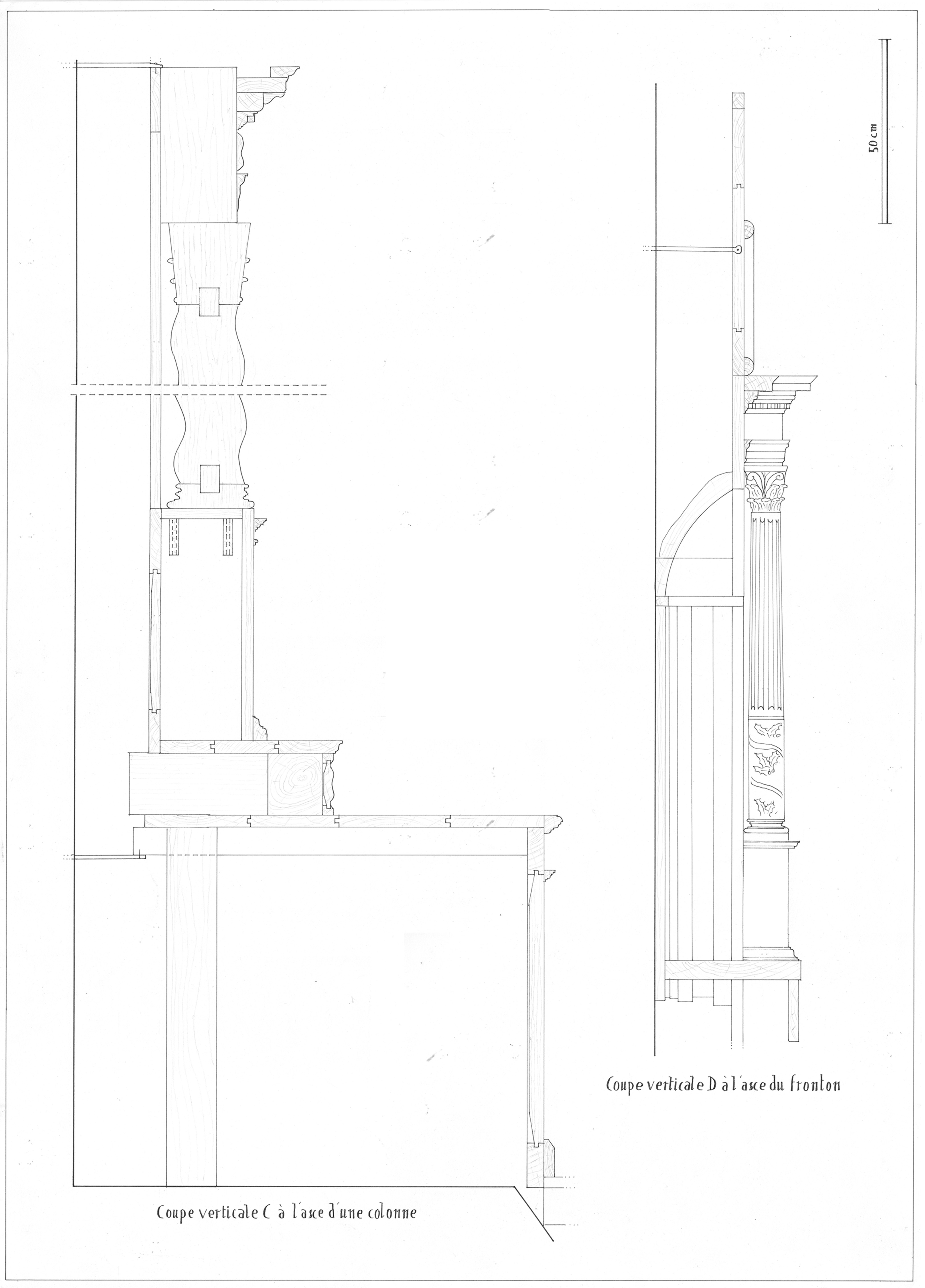

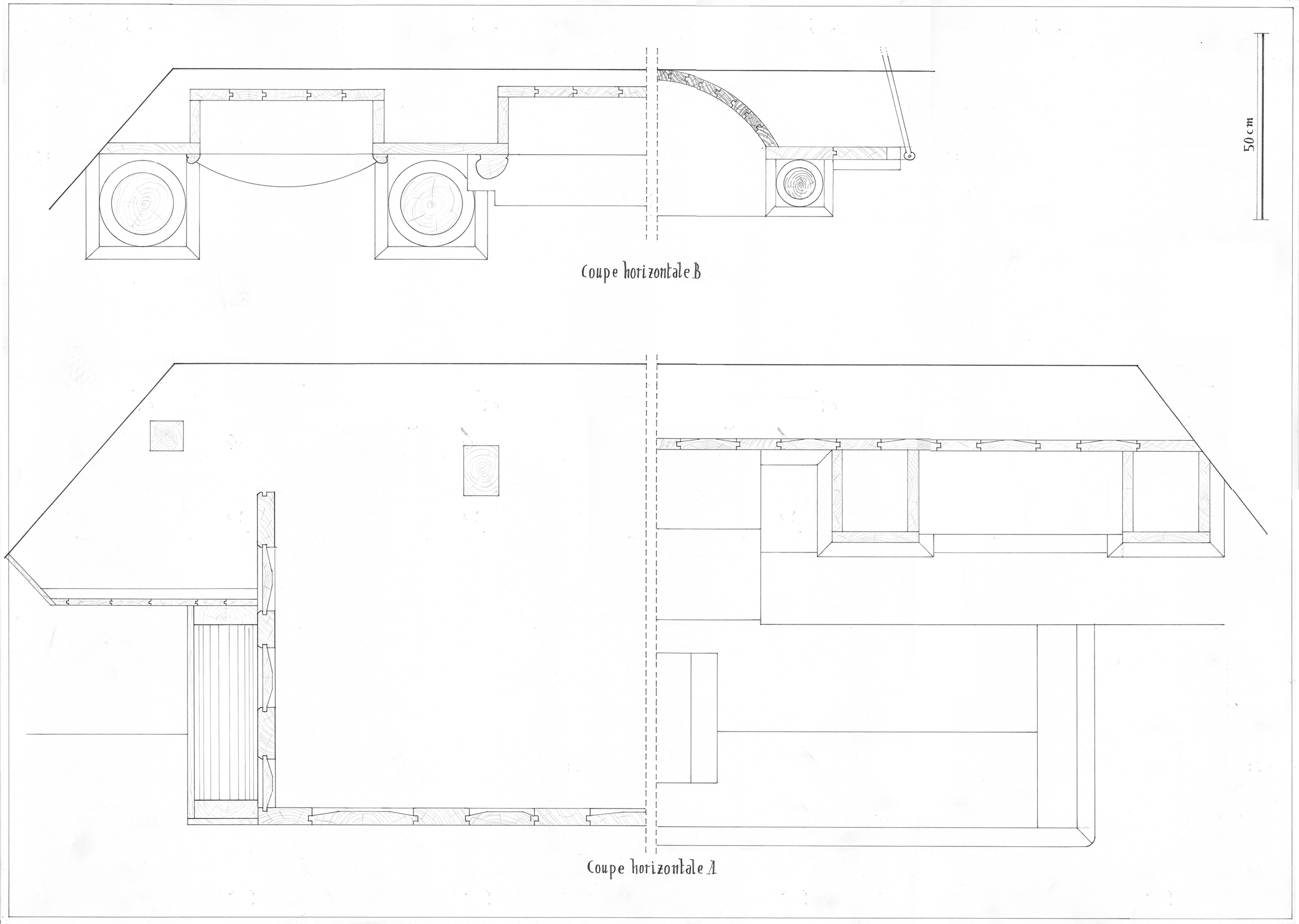

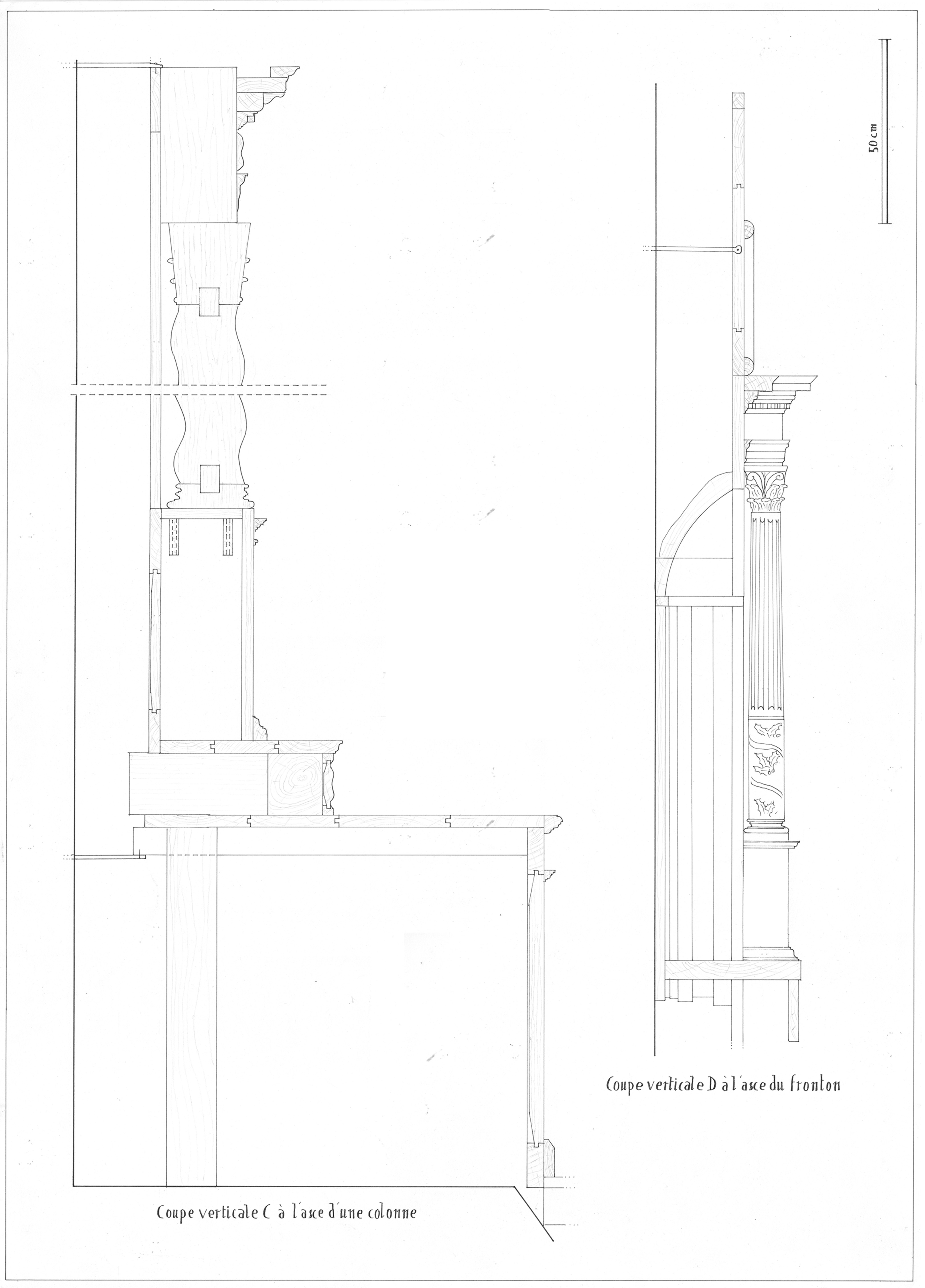

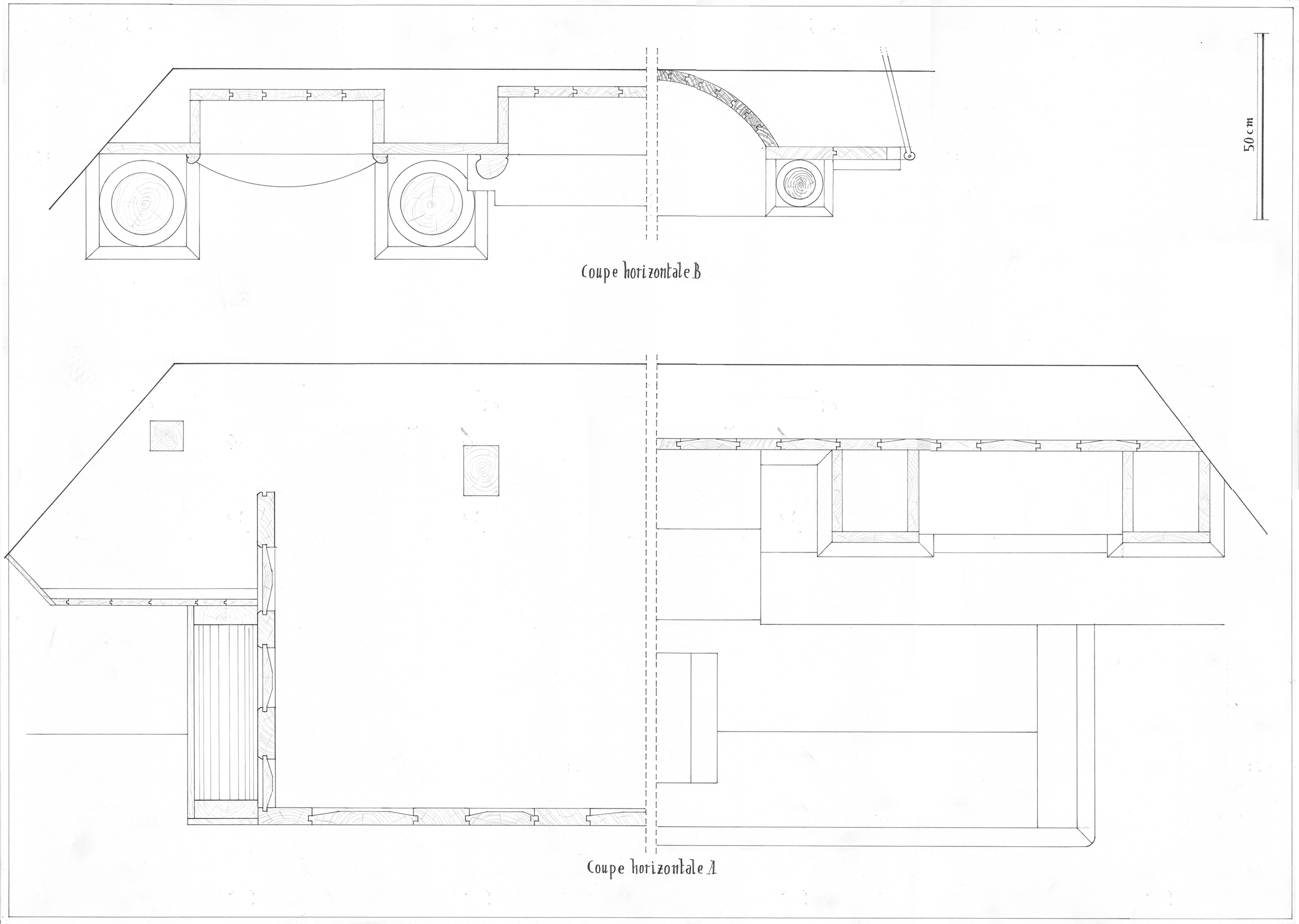

Dans la coupe A et la coupe C, nous pouvons voir que l’autel est composé d’une face avec châssis à tenon-mortaise et panneaux arasés. Nous voyons également une cloison intérieure avec la face extérieure avec panneaux à glace et montants/traverses chanfreinés, ceci montre que c’était un parement. A la base c’était un autel rectangulaire. Il a été modifié au XIXème siècle, lors de cette modification des galbes ont été ajoutés. Ils sont composés de tasseaux chantournés et d’un lambris. Cette modification peut se voir également sur le dessus de l’autel et sur la façade avec les arasements.

Dans la coupe A et la coupe C, nous pouvons voir que l’autel est composé d’une face avec châssis à tenon-mortaise et panneaux arasés. Nous voyons également une cloison intérieure avec la face extérieure avec panneaux à glace et montants/traverses chanfreinés, ceci montre que c’était un parement. A la base c’était un autel rectangulaire. Il a été modifié au XIXème siècle, lors de cette modification des galbes ont été ajoutés. Ils sont composés de tasseaux chantournés et d’un lambris. Cette modification peut se voir également sur le dessus de l’autel et sur la façade avec les arasements.

Nous voyons aussi la structure de l’autel, composée de grosse section (135x95), reprenant la charge des colonnades directement au sol.

Dans la partie droite de la coupe A, nous avons la coupe du fond du retable. Celui-ci file jusqu’au-dessous de l’édicule sommital et est composée de montants et traverses en tenon-mortaise et de panneaux arasés en façade.

Dans la partie droite de la coupe A, nous avons la coupe du fond du retable. Celui-ci file jusqu’au-dessous de l’édicule sommital et est composée de montants et traverses en tenon-mortaise et de panneaux arasés en façade.

Les piédestaux sont composés de 3 panneaux verticaux et 1 plateau horizontal sous la base de la colonne, qui sont simplement assemblés entre eux avec des chevilles. Nous pouvons penser que des traverses sont présentes en partie haute pour soutenir la charge des colonnes.

Le panneau de façade du piédestal reçoit une sculpture rapportée par chevillage.

Dans la partie gauche de la coupe B, on voit que les niches sont d’assemblages simples. Les dos sont composés de lames bouvetées et clouées sur les montants, elles dépassent en hauteur les dimensions des niches afin de permettre un clouage sans fendre les lames. Les moulures encadrant les niches sont des becs de corbin, rehaussés de feuille de houx pour la niche centrale. Elles sont fixées avec des clous forgés.

Dans la partie gauche de la coupe B, on voit que les niches sont d’assemblages simples. Les dos sont composés de lames bouvetées et clouées sur les montants, elles dépassent en hauteur les dimensions des niches afin de permettre un clouage sans fendre les lames. Les moulures encadrant les niches sont des becs de corbin, rehaussés de feuille de houx pour la niche centrale. Elles sont fixées avec des clous forgés.

Les colonnes sont sculptées dans un morceau de chêne massif, nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas de fente sur la circonférence, elles sont donc réalisé dans un morceau hors-cœur. Les bases et les chapiteaux sont des pièces rapportées, également réalisés dans des morceaux massifs et sont assemblés avec un tourillon centreur avec le fût de la colonne.

Les colonnes sont sculptées dans un morceau de chêne massif, nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas de fente sur la circonférence, elles sont donc réalisé dans un morceau hors-cœur. Les bases et les chapiteaux sont des pièces rapportées, également réalisés dans des morceaux massifs et sont assemblés avec un tourillon centreur avec le fût de la colonne.

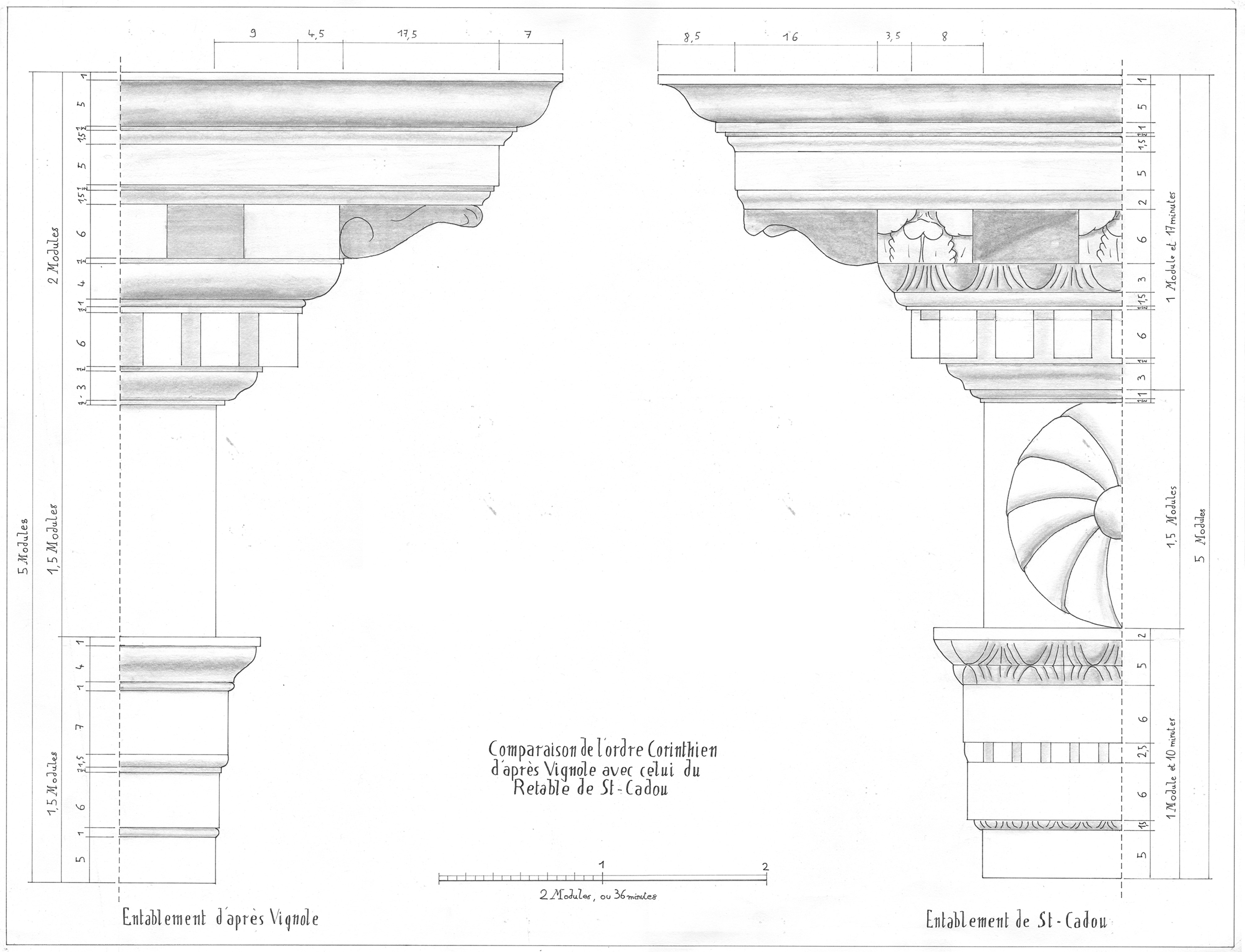

Les entablements sont composés d’un morceau vertical posant  sur le chapiteau et allant jusqu’à la corniche. Ce morceau donne la première partie de l’architrave et la frise. Les autres éléments moulurés sont cloués sur cette pièce et ont des coupes d’onglet pour raccorder les moulures.

sur le chapiteau et allant jusqu’à la corniche. Ce morceau donne la première partie de l’architrave et la frise. Les autres éléments moulurés sont cloués sur cette pièce et ont des coupes d’onglet pour raccorder les moulures.

L’édicule sommital porte un ordre corinthien plus petit et moins travaillé du fait de sa position haute. La niche est faite avec de douelles bouvetées, et la partie haute, en forme de calotte demi-sphérique, est composée de deux morceaux taillés dans la masse.

travaillé du fait de sa position haute. La niche est faite avec de douelles bouvetées, et la partie haute, en forme de calotte demi-sphérique, est composée de deux morceaux taillés dans la masse.

Le retable est fixé au mur avec des pattes forgées coincées entre les pierres du mur et clouées à divers endroits du retable.

Saint-Cadou se situe au cœur de la partie sud-est du territoire de Sizun, dominée par les monts d’Arrée. Dès le milieu du XIXème siècle, l’essor de l’exploitation des ardoisières et le renouveau de l’agriculture entraînent une augmentation démographique du secteur. A cette époque, Saint-Cadou et les hameaux environnants comptent 895 habitants dont 153 enfants à scolariser. Le déclin des carrières d’ardoises et de l’agriculture entraînent, depuis les années 1950, l’exode rural et la fermeture de l’école.

Saint-Cadou se situe au cœur de la partie sud-est du territoire de Sizun, dominée par les monts d’Arrée. Dès le milieu du XIXème siècle, l’essor de l’exploitation des ardoisières et le renouveau de l’agriculture entraînent une augmentation démographique du secteur. A cette époque, Saint-Cadou et les hameaux environnants comptent 895 habitants dont 153 enfants à scolariser. Le déclin des carrières d’ardoises et de l’agriculture entraînent, depuis les années 1950, l’exode rural et la fermeture de l’école.

Ancienne chapelle succursale, l’église de Saint-Cadou est, suite à l’augmentation de la population dans le secteur, érigée en paroisse en 1829. La nef et le bras du transept pourraient remonter à la seconde moitié du XVIIème siècle. La date de 1663 ainsi que les inscriptions gravées sur le chevet correspondent à une grande campagne d’agrandissement (chevet polygonal à pignons multiples, sacristie hors-d’œuvre, et façade ouest). Le clocher a été érigé entre 1688 et 1719. Sur le cadastre de 1812 figure au nord-ouest de l’enclos un ossuaire aujourd’hui disparu. Les bas-côtés séparés de la nef par des colonnes en bois et le porche sud, de style néoclassique ont été rajoutés en 1840.

Ancienne chapelle succursale, l’église de Saint-Cadou est, suite à l’augmentation de la population dans le secteur, érigée en paroisse en 1829. La nef et le bras du transept pourraient remonter à la seconde moitié du XVIIème siècle. La date de 1663 ainsi que les inscriptions gravées sur le chevet correspondent à une grande campagne d’agrandissement (chevet polygonal à pignons multiples, sacristie hors-d’œuvre, et façade ouest). Le clocher a été érigé entre 1688 et 1719. Sur le cadastre de 1812 figure au nord-ouest de l’enclos un ossuaire aujourd’hui disparu. Les bas-côtés séparés de la nef par des colonnes en bois et le porche sud, de style néoclassique ont été rajoutés en 1840. Le mobilier de l’église est composé, d’une chaire à prêcher datant du XIXème siècle (vers 1850), de deux autels et retables latéraux sculptés et d’un confessionnal datant de la fin du XIXème siècle et du maître-autel avec son retable sculpté datant du XVIIème siècle. Les plafonds sont lambrissés et peints. Le chevet à noues multiples, de style Beaumanoir, se termine par des crossettes sculptées d’angelots et de bustes d’homme.

Le mobilier de l’église est composé, d’une chaire à prêcher datant du XIXème siècle (vers 1850), de deux autels et retables latéraux sculptés et d’un confessionnal datant de la fin du XIXème siècle et du maître-autel avec son retable sculpté datant du XVIIème siècle. Les plafonds sont lambrissés et peints. Le chevet à noues multiples, de style Beaumanoir, se termine par des crossettes sculptées d’angelots et de bustes d’homme.

-Saint Cadou :

-Saint Cadou :

Dans la coupe A et la coupe C, nous pouvons voir que l’autel est composé d’une face avec châssis à tenon-mortaise et panneaux arasés. Nous voyons également une cloison intérieure avec la face extérieure avec panneaux à glace et montants/traverses chanfreinés, ceci montre que c’était un parement. A la base c’était un autel rectangulaire. Il a été modifié au XIXème siècle, lors de cette modification des galbes ont été ajoutés. Ils sont composés de tasseaux chantournés et d’un lambris. Cette modification peut se voir également sur le dessus de l’autel et sur la façade avec les arasements.

Dans la coupe A et la coupe C, nous pouvons voir que l’autel est composé d’une face avec châssis à tenon-mortaise et panneaux arasés. Nous voyons également une cloison intérieure avec la face extérieure avec panneaux à glace et montants/traverses chanfreinés, ceci montre que c’était un parement. A la base c’était un autel rectangulaire. Il a été modifié au XIXème siècle, lors de cette modification des galbes ont été ajoutés. Ils sont composés de tasseaux chantournés et d’un lambris. Cette modification peut se voir également sur le dessus de l’autel et sur la façade avec les arasements.

Dans la partie droite de la coupe A, nous avons la coupe du fond du retable. Celui-ci file jusqu’au-dessous de l’édicule sommital et est composée de montants et traverses en tenon-mortaise et de panneaux arasés en façade.

Dans la partie droite de la coupe A, nous avons la coupe du fond du retable. Celui-ci file jusqu’au-dessous de l’édicule sommital et est composée de montants et traverses en tenon-mortaise et de panneaux arasés en façade.

Dans la partie gauche de la coupe B, on voit que les niches sont d’assemblages simples. Les dos sont composés de lames bouvetées et clouées sur les montants, elles dépassent en hauteur les dimensions des niches afin de permettre un clouage sans fendre les lames. Les moulures encadrant les niches sont des becs de corbin, rehaussés de feuille de houx pour la niche centrale. Elles sont fixées avec des clous forgés.

Dans la partie gauche de la coupe B, on voit que les niches sont d’assemblages simples. Les dos sont composés de lames bouvetées et clouées sur les montants, elles dépassent en hauteur les dimensions des niches afin de permettre un clouage sans fendre les lames. Les moulures encadrant les niches sont des becs de corbin, rehaussés de feuille de houx pour la niche centrale. Elles sont fixées avec des clous forgés.

Les colonnes sont sculptées dans un morceau de chêne massif, nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas de fente sur la circonférence, elles sont donc réalisé dans un morceau hors-cœur. Les bases et les chapiteaux sont des pièces rapportées, également réalisés dans des morceaux massifs et sont assemblés avec un tourillon centreur avec le fût de la colonne.

Les colonnes sont sculptées dans un morceau de chêne massif, nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas de fente sur la circonférence, elles sont donc réalisé dans un morceau hors-cœur. Les bases et les chapiteaux sont des pièces rapportées, également réalisés dans des morceaux massifs et sont assemblés avec un tourillon centreur avec le fût de la colonne.

sur le chapiteau et allant jusqu’à la corniche. Ce morceau donne la première partie de l’architrave et la frise. Les autres éléments moulurés sont cloués sur cette pièce et ont des coupes d’onglet pour raccorder les moulures.

sur le chapiteau et allant jusqu’à la corniche. Ce morceau donne la première partie de l’architrave et la frise. Les autres éléments moulurés sont cloués sur cette pièce et ont des coupes d’onglet pour raccorder les moulures.

travaillé du fait de sa position haute. La niche est faite avec de douelles bouvetées, et la partie haute, en forme de calotte demi-sphérique, est composée de deux morceaux taillés dans la masse.

travaillé du fait de sa position haute. La niche est faite avec de douelles bouvetées, et la partie haute, en forme de calotte demi-sphérique, est composée de deux morceaux taillés dans la masse.

« Les bases ont été introduites aux colonnes que lors de la construction du temple de Diane à Éphèse. Les Grecs avaient employé avant cette époque leur ordre dorique sans base : mais dans la suite ils ne tardèrent pas à s’apercevoir combien cet empattement était nécessaire au pied de la colonne. » Diderot et d’Alembert

« Les bases ont été introduites aux colonnes que lors de la construction du temple de Diane à Éphèse. Les Grecs avaient employé avant cette époque leur ordre dorique sans base : mais dans la suite ils ne tardèrent pas à s’apercevoir combien cet empattement était nécessaire au pied de la colonne. » Diderot et d’Alembert « Le chapiteau corinthien est regardé comme le chef-d’œuvre de Callimaque, sculpteur grec. Ce chapiteau est composé de huit volutes, de deux rangs de feuilles et de huit calicules, ces feuilles s’imitent de l’olivier ou de l’acanthe. » Diderot et d’Alembert

« Le chapiteau corinthien est regardé comme le chef-d’œuvre de Callimaque, sculpteur grec. Ce chapiteau est composé de huit volutes, de deux rangs de feuilles et de huit calicules, ces feuilles s’imitent de l’olivier ou de l’acanthe. » Diderot et d’Alembert Les entablements sont les couronnements des ordres, chacun d’eux doit par sa solidité, sa légèreté, sa simplicité ou la division de ses membres, porter le caractère de l’ordre auquel il appartient.

Les entablements sont les couronnements des ordres, chacun d’eux doit par sa solidité, sa légèreté, sa simplicité ou la division de ses membres, porter le caractère de l’ordre auquel il appartient.

Pour laisser un commentaire, veuillez vous connecter ou vous inscrire.

S’inscrireSe connecter